具体的な街なかの土地活用事例をご紹介いたします。

今回ご紹介する事例は、大きく分けて、

1.等価交換事業、

2.狭小地、変形地における事業、

3.定期借地事業

の3種類です。

まずは、等価交換事業からご紹介いたします。

等価交換事業とは、土地は地主が、建設費は開発者が負担して建物を作り、完成後にそれぞれがそれぞれの出費の割合に応じて土地と建物を取得する開発方法を言います。

等価交換により、土地所有者は資金投下をせずに事業に取り組むことが可能となります。

まず最初にご紹介するのは、阪神淡路大震災で倒壊した、長屋の共同建替え事業です。

阪神淡路大震災で、JR六甲道駅近くの商業地にあった従前5件長屋が全壊しました。

従前居住者は高齢者が多く、新たに住宅を建てるには負担が大きく、土地はそのまま放置して市営住宅等に入る事を検討されている方もおられました。

しかし、長年ご近所付き合いしてきた方々と別れるのもつらく、なんとか震災まで居住していたところでの再建を望まれていました。

そこで、等価交換により共同住宅を建設する事になりました。

従前地権者の方々は、所有する土地の権利を売却し、その場所に建てられる共同住宅において、土地売却価格と等価の住戸を取得するというスキームです。

このように等価交換を活用すれば、新たな資金投下をしなくても、従来住んでいたところに戻って住むことが可能になります。

2013年4月8日月曜日

2013年4月6日土曜日

街なか居住のすすめ:6

日本全体を見てみると、日本の人口は2004年をピークに、すでに人口減少社会に突入しています。高齢化率はすでに総人口の2割を超え、世界第一位となっています。

こういった情報は色々な所で言われているので、情報としては皆知っていますが、なかなか実感が伴いません。しかし、グラフで見てみると、かなり実感が得られるのではないかと思います。

現在は、図示してある所で、これを見ればわかるようにピーク時からほとんど変わっていません。放物線の頂点近くにいるため状況変化は緩やかで、実感が得られないのはあたりまえなのです。グラフを見れば明らかなように、これから年を追うごとに急速に人口減少が進んでいく事になります。

このグラフを見て感じられることが他にもあります。

高齢化率がどんどん進むと言われていますが、高齢者の絶対数はさほど変わらない事がわかります。水色の幅は今まで急速に広がってきましたが、これからはあまり変わりません。これは近年、街を見ていると急速に高齢者が増えてきたように感じられる実感とも合致します。医療における革命的な技術革新がおこらない限り、寿命は大きくは変わらないでしょうから、高齢者人口の変化が少ないのだと考えられます。

子供の数は今までと同様少しづつ減り続けていきます。

劇的に減少するのが、黄色の部分、生産者人口です。全体の人口減は、ほとんど生産者人口減と言ってよいほど減少していくことがわかります。

このグラフは、現在を起点として前後50年を切り取った部分のみを見ていますが、もっと大きな歴史の中で現状を見てみると、現在は、歴史的に見ても衝撃的な変換点であることが確認できます。

これは、有史以来の日本の人口をグラフにしたものです。

先程のグラフは、丁度この赤く囲んだ100年を切り取ったものになります。

かつて日本は縄文時代にかなり大きく人口を減らした事があったようですが、基本的には常に日本の人口は有史以来増え続けてきたことがわかります。

少しづつ人口を増やしてきた日本ですが、江戸時代の約250年間で人口は約2倍になりました。

明治維新頃には約3000万人程度だった日本人は、ここから急速に増え続け、およそ150年間で約4倍にまで膨れ上がりました。もの凄いスピードです。

しかし、これからはその間の増加の速さに匹敵するスピードで人口減少することが予想されています。2050年代には人口が9000万人を割り込む可能性すら示唆されています。これから35年程度で3500万人減るという事は、毎年100万人づつ人口が減るという暴力的な減り方です。

第二次世界大戦では、約6年間で300万人(軍人、一般人共)の死者が出たということですから、戦争時の倍のスピードでこれから人口減少が起こるという事です。

現時点では人口曲線の放物線の頂点の近くにいる為、人口減少の実感が伴いませんが、これから間違いなくそのような社会に突入します。そして、その人口減少は、ほとんどが生産人口の減少という形で現れるのです。これは予言ではなく、統計的な予測であり、多少の誤差はあるでしょうが、大きな傾向としては避けられない、必ず来る未来だと考えられます。

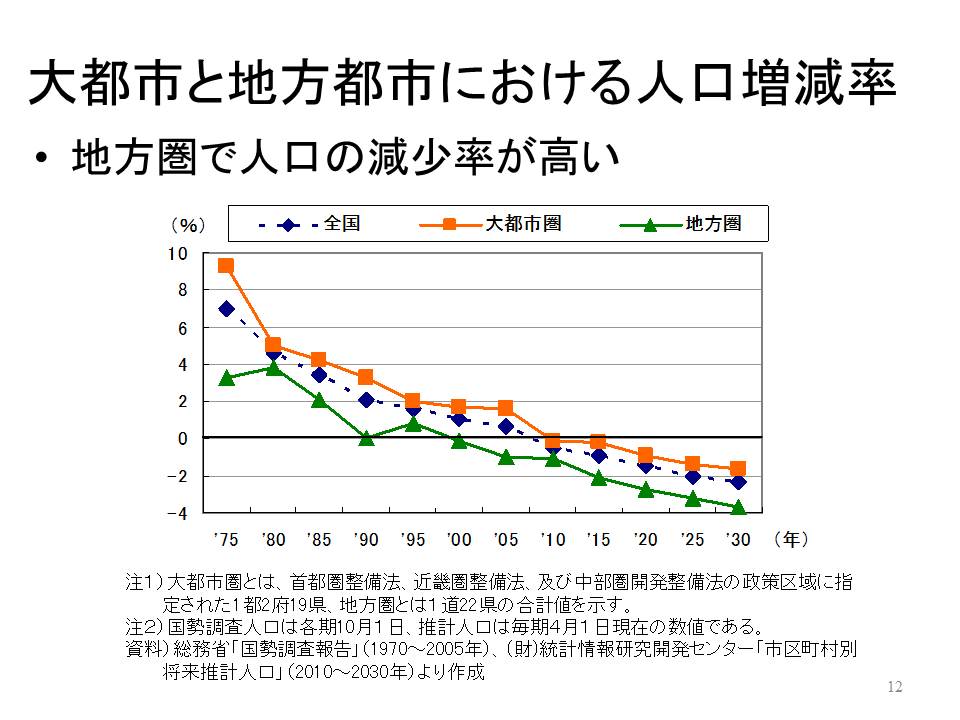

さらに、人口減少は、大都市よりも地方都市の方が早く進んでいます。

地方都市の未来を考える上で、この状況を深刻に捉える必要があると思います。

既に人口減少局面に入っているのに、ドーナツ化を進めているような状況ではありません。

急速な生産人口減少は、行政の税収を直撃します。

このままでは、行政がインフラ整備に耐えられなくなるなるのも時間の問題です。

鳥取市が街ごと無くなってしまうかもしれないという可能性は、単なる絵空事ではないのです。

「ペッパー警部」大ヒットした1976年から、既に37年が経過しました。

今から37年後、2050年を迎える日本は、そう遠くない所まで近づいています。

以上の事を踏まえると、歩いて暮らせる市街地居住の再生は急務であると言えます。

今後、郊外住宅地が高齢化すると、定年退職により通勤しなくなるので街なかの駐車場利用者は減少します。

駐車場利用者が減少すると賃料収入が低下し、土地の利用価値が下落します。

街なかが駐車場だけになり、商店等がなくなってしまう所まで街なかの衰退が進んでしまうと、街なかの再生は非常に困難です。

街なかの魅力を維持するためには、まず人が街なかに多く住むことが必要です。

アンケートの結果からわかるように、鳥取市では現時点では街なかに住みたい方々が鳥取市民の2割程度もおられます。現在の所、それだけ鳥取市の街なか居住の魅力があるのだと言えるでしょう。この魅力があるうちに、街なかの再生が必要です。

街なかの再生に向けて、街なかに住宅供給を行う為には、街なかの土地の流動化を進める事が必要です。土地の流動化を促進させる為には、土地所有者が土地を供出する必然を生み出す必要があります。

キューブでは、積極的に街なかの住宅供給に取り組んできました。

街なかの土地所有者に参考にしていただく為、今までキューブが取り組んできた事例を中心に、次回より具体的な事業を紹介していきたいと思います。

こういった情報は色々な所で言われているので、情報としては皆知っていますが、なかなか実感が伴いません。しかし、グラフで見てみると、かなり実感が得られるのではないかと思います。

現在は、図示してある所で、これを見ればわかるようにピーク時からほとんど変わっていません。放物線の頂点近くにいるため状況変化は緩やかで、実感が得られないのはあたりまえなのです。グラフを見れば明らかなように、これから年を追うごとに急速に人口減少が進んでいく事になります。

このグラフを見て感じられることが他にもあります。

高齢化率がどんどん進むと言われていますが、高齢者の絶対数はさほど変わらない事がわかります。水色の幅は今まで急速に広がってきましたが、これからはあまり変わりません。これは近年、街を見ていると急速に高齢者が増えてきたように感じられる実感とも合致します。医療における革命的な技術革新がおこらない限り、寿命は大きくは変わらないでしょうから、高齢者人口の変化が少ないのだと考えられます。

子供の数は今までと同様少しづつ減り続けていきます。

劇的に減少するのが、黄色の部分、生産者人口です。全体の人口減は、ほとんど生産者人口減と言ってよいほど減少していくことがわかります。

このグラフは、現在を起点として前後50年を切り取った部分のみを見ていますが、もっと大きな歴史の中で現状を見てみると、現在は、歴史的に見ても衝撃的な変換点であることが確認できます。

これは、有史以来の日本の人口をグラフにしたものです。

先程のグラフは、丁度この赤く囲んだ100年を切り取ったものになります。

かつて日本は縄文時代にかなり大きく人口を減らした事があったようですが、基本的には常に日本の人口は有史以来増え続けてきたことがわかります。

少しづつ人口を増やしてきた日本ですが、江戸時代の約250年間で人口は約2倍になりました。

明治維新頃には約3000万人程度だった日本人は、ここから急速に増え続け、およそ150年間で約4倍にまで膨れ上がりました。もの凄いスピードです。

しかし、これからはその間の増加の速さに匹敵するスピードで人口減少することが予想されています。2050年代には人口が9000万人を割り込む可能性すら示唆されています。これから35年程度で3500万人減るという事は、毎年100万人づつ人口が減るという暴力的な減り方です。

第二次世界大戦では、約6年間で300万人(軍人、一般人共)の死者が出たということですから、戦争時の倍のスピードでこれから人口減少が起こるという事です。

現時点では人口曲線の放物線の頂点の近くにいる為、人口減少の実感が伴いませんが、これから間違いなくそのような社会に突入します。そして、その人口減少は、ほとんどが生産人口の減少という形で現れるのです。これは予言ではなく、統計的な予測であり、多少の誤差はあるでしょうが、大きな傾向としては避けられない、必ず来る未来だと考えられます。

さらに、人口減少は、大都市よりも地方都市の方が早く進んでいます。

地方都市の未来を考える上で、この状況を深刻に捉える必要があると思います。

既に人口減少局面に入っているのに、ドーナツ化を進めているような状況ではありません。

急速な生産人口減少は、行政の税収を直撃します。

このままでは、行政がインフラ整備に耐えられなくなるなるのも時間の問題です。

鳥取市が街ごと無くなってしまうかもしれないという可能性は、単なる絵空事ではないのです。

「ペッパー警部」大ヒットした1976年から、既に37年が経過しました。

今から37年後、2050年を迎える日本は、そう遠くない所まで近づいています。

以上の事を踏まえると、歩いて暮らせる市街地居住の再生は急務であると言えます。

今後、郊外住宅地が高齢化すると、定年退職により通勤しなくなるので街なかの駐車場利用者は減少します。

駐車場利用者が減少すると賃料収入が低下し、土地の利用価値が下落します。

街なかが駐車場だけになり、商店等がなくなってしまう所まで街なかの衰退が進んでしまうと、街なかの再生は非常に困難です。

街なかの魅力を維持するためには、まず人が街なかに多く住むことが必要です。

アンケートの結果からわかるように、鳥取市では現時点では街なかに住みたい方々が鳥取市民の2割程度もおられます。現在の所、それだけ鳥取市の街なか居住の魅力があるのだと言えるでしょう。この魅力があるうちに、街なかの再生が必要です。

街なかの再生に向けて、街なかに住宅供給を行う為には、街なかの土地の流動化を進める事が必要です。土地の流動化を促進させる為には、土地所有者が土地を供出する必然を生み出す必要があります。

キューブでは、積極的に街なかの住宅供給に取り組んできました。

街なかの土地所有者に参考にしていただく為、今までキューブが取り組んできた事例を中心に、次回より具体的な事業を紹介していきたいと思います。

2013年4月5日金曜日

街なか居住のすすめ:5

地方都市においても、大都市が都心回帰に向かった本質的背景は同じです。

車に依存し続ける生活はいつまでも続けることは困難ですし、オールドニュータウン問題はいずれ顕在化します。まだ顕在化していないのは、大都市に比べて郊外住宅団地の開発年次が新しいだけです。

街なかが衰退してしまう前に、再生が求められています。

一度衰退しきってしまうと、そこから再生する事は非常に困難です。

高齢者や子供も安心な「歩いて暮らせる街」をつくらなければなりません。

職場と住まいが近く、車に依存しない暮らしが求められています。

街なかがコンパクトにまとまると、一人あたりの行政コストを減らすことにもつながります。

街なかであれば、既存の社会資本(上下水道、各種施設)を有効利用することが可能です。

福祉他の様々な公共サービスの効率化をはかる事も可能です。

このままドーナツ化が進み続けると、行政が支えきれなくなる時期も、あまり遠くありません。

また、街の顔は、その街の歴史に築き上げられたものあり、都市の文化の象徴です。

そんな街の顔も、街なかが衰退してしまうと失われてしまいます。

鳥取市と独立行政法人建築研究所が行ったアンケートの結果を見ると、街なかに住みたい人が約2割程度もいることがわかりました。その理由として挙げられたのが、買物、通院、通学に便利、教育、文化施設が充実しているというものでした。

鳥取市の街なかは、まだ2割もの人々が住みたいと考えるだけの魅力があることがわかりました。

これは、昭和40年頃に、実際に街なかに住まれていた割合に匹敵する割合です。

街なかが衰退してしまい、魅力がなくなってしまう前に手を打てば、まだ再生への可能性が残されていると言えます。これは、大きな希望です。しかし、今何も手を打たずに状況に任せていると、遠からず再生への可能性が失われてしまう、危機的状況でもあると言えます。

2013年4月4日木曜日

街なか居住のすすめ:4

大都市圏では急速に都心回帰が進んでいます。

バブル経済崩壊後、地価の下落と企業保有地の大量放出等により、利便性の高い都心部において、比較的安価な住宅の大量供給がなされ、都心居住者が増加しています。

このグラフは東京のものですが、恒常的に人口減少し続けていた状況が一変し、近年は人口が増加し続けている事が確認できます。

特にその傾向は都心部程顕著となっています。

近年、高齢者の運転免許返納が急増しています。

以前は身分証明証として、車に乗らなくても運転免許証を持ち続ける人が多かったのですが、身分証明証となる運転経歴証明書を発行するようになってから、急速に運転免許証を返納する方が増えだしました。しかし、公共交通機関が充実していない地方都市では車への依存は深まり続けており、なかなか免許証を手放すことはできません。しかし、これからもどんどん高齢化が進む中、いつまでも安全に運転できるわけではありませんので、車に依存し続けるにも限界があります。

戦後急速に人口流入がおこり、早くから郊外住宅地開発を進めていた大都市圏では、オールドニュータウン問題が顕在化しています。

ニュータウンの街びらき時に一斉に入居した人々が一斉に高齢化し、郊外住宅地の高齢化問題が深刻化しています。郊外住宅地の高齢化によって購買力が低下し、核となる大型店舗の撤退が相次いでいます。核となる大型店舗が撤退してしまうと、商店等がほとんどない郊外住宅地では車に乗らないと生活が成り立たなくなります。このようにして買い物弱者が発生し、自らの力によって環境を立て直すことが出来る人は住まいの場を移すなどし、それができない人が取り残されるようになるなどして、郊外住宅地が限界集落化するような例も出始めています。

このような背景が、大都市圏における都心回帰を加速させているのではないかと考えられます。

2013年4月3日水曜日

街なか居住のすすめ:3

街なかの人口が減少し、郊外の人口が増加する人口移動現象をドーナツ化現象と言います。

ドーナツ化は次のような段階を経て進んでいます。

まず、郊外住宅団地開発等に伴って、郊外や国道沿いに大型店舗等が出店します。

公共交通機関が充実していないので、郊外住宅地居住者の買い物や通勤は、車に依存する生活スタイルが一般化します。

すると、中心市街地の通勤者向けに街なかの駐車場需要が旺盛になります。

街なかの居住者減少による需要減退と、郊外の大型店舗との競合により、街なかの店舗が減少していき、街なかがいわゆるシャッター街とも言われる状況になっていきます。

シャッター街化することで、ますます街なか居住の魅力が低下していき、店舗跡地等が駐車場になっていきます。

その事が、さらに居住者減少に拍車をかけ、街なかの店舗減少を誘引します。

この悪循環がどんどん進み、街なかの空洞化が加速度的に進んでいるのが現状です。

この過程において、車への依存度は深まり続けています。

このままでは、歩いて暮らせる街が失われてしまいます。

現在、高齢社会が急速に進んでおり、車が運転できないと暮らしていけないという状況は、非常に危険だと言えます。

ドーナツ化は次のような段階を経て進んでいます。

まず、郊外住宅団地開発等に伴って、郊外や国道沿いに大型店舗等が出店します。

公共交通機関が充実していないので、郊外住宅地居住者の買い物や通勤は、車に依存する生活スタイルが一般化します。

すると、中心市街地の通勤者向けに街なかの駐車場需要が旺盛になります。

街なかの居住者減少による需要減退と、郊外の大型店舗との競合により、街なかの店舗が減少していき、街なかがいわゆるシャッター街とも言われる状況になっていきます。

シャッター街化することで、ますます街なか居住の魅力が低下していき、店舗跡地等が駐車場になっていきます。

その事が、さらに居住者減少に拍車をかけ、街なかの店舗減少を誘引します。

この悪循環がどんどん進み、街なかの空洞化が加速度的に進んでいるのが現状です。

この過程において、車への依存度は深まり続けています。

このままでは、歩いて暮らせる街が失われてしまいます。

現在、高齢社会が急速に進んでおり、車が運転できないと暮らしていけないという状況は、非常に危険だと言えます。

2013年4月2日火曜日

街なか居住のすすめ:2

地方都市では、近年急速に街なかの衰退が進んでいます。

鳥取市では平成15年から平成19年の4年間に、なんと2ha以上も街なか、いわゆる中心市街地における空地と駐車場の面積が増えています。その後の調査でも、このスピードはさらに加速している状況です。

また、昭和40年代には鳥取市人口の約20%を占めていた街なかの人口は、平成18年には6%まで減少しました。

このように、街なかの衰退が、加速度的に進んでいるのが、日本の多くの地方都市を取り巻く原状ですが、県庁所在地の中でも最も人口が少ない行政の一つである鳥取市では、最も先鋭的に状況が進んでいると考えられます。

2013年4月1日月曜日

登録:

投稿 (Atom)